- ベンチャー体験工房6

- 開発プロジェクト入門(前期)/開発プロジェクト実践(後期)

- 地域や企業の抱える課題やニーズを把握の上、自分の意思でテーマを設定・選択し、そのテーマに関連して、テクノロジベンチャーへの発展を意識しながら、新製品・新サービスにつながる研究・開発の擬似体験をする。指導担当教員と協力企業が互いに連携することにより、開発の進め方、ビジネス化への試み等について産学官・さらには地域の視点から助言します。

シラバス詳細

2024年8月(創造力開発スタジオ)

8月27日

授業内容:この授業では、地域のなりわい・にぎわいについて考え、アイデアを発想することを学びます。実際に現地を訪れて調査を行い、講師や企業講師の方からアドバイスをいただきながら、創造活動を行います。異文化についての理解や、発想の練習を行いました。異文化理解では、個人の考え方や物事の捉え方の違いについてみんなで楽しく学びました。発想の練習では、その後の創造活動において必要な要素について、チームで活動しながら学びました。

8月28日

授業内容:実際に下郷町へ移動し現地調査を行いました。町役場の方から下郷の現状を説明して頂いたり、実際に下郷で農業を行っている農家の方からお話を聞いたり、チームごとに分かれ自由に下郷町を歩き、現地を肌で感じました。その後、調査で体験したことについてのまとめと共有を行いました。

8月29日

授業内容:現地調査を追加で行ったり、手と道具を使ってアイデアを形にしたりなどの活動を各チームで行いました。発想したアイデアを講師の方々に共有し、フィードバックをいただき、より良いアイデアにするためには何が必要なのかをメンバーで話し合って活動を進めました。

8月30日

授業内容:発表のための最終調整と現地の方々へ完成したアイデアを発表しました。実際に自分たちで考えたアイデアを現地の方々に聞いていただき評価してもらうことで、提案したアイデアについて分析することができました。最後の振り返りでは、受講者からチームで行う活動の楽しさと難しさを感じたという声をいただきました。

2024年9月

9月2日

授業内容:この授業は4日間でプロジェクトの進め方やチーム開発について講師や企業講師からアドバイスをいただきながら、実践的に学べる授業になっています。創造力実践で現地調査を行った下郷町を題材にプロジェクトを進めます。この日は、前半にプロジェクトについての基本を企業講師から説明と簡単な実践を通して教えていただき、後半に開発環境の構築を行いました。開発環境の構築では、つまずいたところがあれば一緒に考えて解決し作業を行いました。

9月3日

授業内容:前半で実際に作成するアプリを考え、後半に開発するための環境構築を完了させデータベースとつなげることを目標に活動しました。開発作業では、エラーが表示されたときや、動作が上手くいかないときに原因を一緒に考え、解決したときには「できた!」と達成感を味わうことができました。

9月4日

授業内容:講師からの助言をいただきながら要求定義と基本設計を行い、ソフトウェアを使用するときの実際の流れや開発することの価値を再確認しました。その後チュートリアルを完了させ、考えたソフトウェアの開発をチームで分担して行いました。

9月5日

授業内容:最終の発表に向けて開発の最終調整や資料作成を行いました。チームで考えたシステムがどのように地域に貢献するのかを説明するために必要な機能を考え、開発の最終調整を行いました。最終発表後には、みんなプロジェクトをやりきった達成感を感じているようにみえました。

2024年10月

10月7日

授業内容:本授業の初日です。夏に受講した創造力開発スタジオ、開発プロジェクト入門の振り返りをしてから、後期で取り組む開発プロジェクトのテーマを確認し、チーム分けをしました。

10月9日

授業内容:前回の授業後からチームで検討してきたアイデアの発表を行いました。2日間しか検討の時間がない中、各チームとも現状を資料を用いて説明しました。これを元に吉岡先生や講師の方々にフィードバックを頂きました。

10月21日

授業内容:プロジェクトを定義し、今後の計画を発表しました。夏に学習したミッション記述などをもとに、チームの考えを整理してきました。

10月28日

授業内容:現状のチームのアイデアを発表しました。アイデアの方向性など、企業講師の方々に積極的に質問を行なっていました。

2024年11月

11月5日

授業内容:地域の声、感情を可視化するというアイデアを考案しました。次回の授業で行う1回目のデモを見据え、アイデアの方向性や計画、何をデモで行うかをまとめてきました。

11月11日

授業内容:今日はこの授業で最初のデモです。現状のアイデアのメインポイントをデモで表現しました。感情をどのように可視化するか悩んでいるようです。吉岡先生や講師の方から今後の方向性のアドバイスを頂きました。

11月18日

授業内容:前回のデモからの検討状況を報告しました。主にバックログやデータモデリングについて報告を行い、アドバイスを受けました。また、アイデアの方向性として、人の動きも可視化することにしました。

2024年12月

12月9日

授業内容:地域の声をどのように可視化するのかについての報告を行いました。データをどう保持して、どう見せるかといった工夫を表現していました。

12月16日

授業内容:今日はフェーズ2のデモです。シナリオをもとにデモを行い、次のフェーズに向けた計画を説明しました。

12月23日

授業内容:前回のデモでいただいたフィードバックをもとに、最後のフェーズでの計画を説明しました。

<

2025年1月

1月6日

授業内容:地域住民の声を地図上に表示し、可視化することが実装できてきました。しかし。実装で詰まっている部分があり、スケジュールに遅れが出そうとのことでした。

1月20日

授業内容:本日は最後のデモです。プロダクトの説明やシナリオがかなり洗練されてきました。

1月27日

授業内容:最終発表までの最後の授業です。プロジェクトの終わりに向け、今まで検討してきたことや、残りの期間で何を行うかをまとめました。

2025年2月

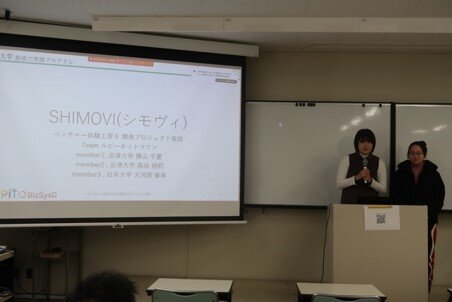

2月5日

授業内容:本日は最終発表です。下郷町に関わるたくさんの人々の交流を増やし、誰でも気軽にコミュニケーションができるまちを実現するためのアイデアを発表しました。下郷町の方々などからたくさんの意見をいただきました。